Selon le docteur en droit Mike Godwin, plus une conversation politique s’éternise, plus la probabilité qu’y soit fait référence au nazisme s’approche de 100 %. De fait, affirmer que les positions de l’adversaire sont fascistes peut devenir une façon facile de le disqualifier, en l’assimilant aux régimes les plus violents et meurtriers du XXe siècle : c’est la fameuse reductio ad Hitlerum, qui n’est parfois qu’une attaque infondée. Or, « fasciste », « totalitaire », « dictatorial », « tyrannique » ne sont pas des synonymes. Il importe de savoir de quoi l’on parle. Petit cours d’Histoire.

Cet article fait partie de la rubrique « Context », qui me permet de développer le contexte historique, géographique, culturel d’une notion qui intéresse la littérature ou l’actualité.

Pour rédiger cet article, je vais me replonger dans mes cours d’Histoire en hypokhâgne, qui sont une source d’informations à la fois extrêmement fiable et très synthétique. Je tiens ici à rendre hommage à M. Bézias, dont les cours passionnants m’ont apporté une grande culture historique.

Sommaire

- Définir le fascisme

- Les racines profondes du fascisme

- Le fascisme avant le fascisme

- Les trois facteurs du développement du fascisme entre les deux guerres

- Nationalisme et culte des valeurs guerrières

- Les parcours fascistes : Hitler, Mussolini, et leurs partisans

- Les fascismes en action, entre adaptation, invariance et radicalisation

Définir le fascisme

L’origine du mot

Le terme fascisme trouve son origine dans le mot italien fascio, qui signifie « faisceau ». Ce mot renvoie à un symbole hérité de l’Antiquité romaine : un ensemble de tiges liées entre elles, au centre duquel se trouve une hache (ou parfois une épée). Cet emblème, utilisé sous la République puis l’Empire romain, symbolisait la force dans l’unité et l’autorité du pouvoir. Benito Mussolini s’est réapproprié ce symbole dans les années 1920 pour incarner son idéologie politique.

À quoi ce mot s’applique-t-il ?

Apparu au XXe siècle, le mot fascisme a d’abord désigné des mouvements politiques — partis, ligues, associations — avant de caractériser des régimes politiques à part entière. Le terme de fascisme s’applique dont à la fois au mouvement mussolinien avant son accession au pouvoir, et au régime qu’il a mis en place après son arrivée au pouvoir.

Au sens strict, le terme de fascisme s’applique à la seule Italie, mais il est fréquemment noté que le nazisme, c’est-à-dire l’idéologie et le régime mis en place par Hitler en Allemagne à la même période, relève également du fascisme.

Une définition en quelques mots

Le fascisme se distingue par plusieurs traits fondamentaux. Il se définit comme un mouvement radicalement antidémocratique, antimarxiste, antilibéral et anticapitaliste. Il repose sur un nationalisme exacerbé, promouvant un véritable culte de la Nation. Une fois arrivé au pouvoir, le fascisme instaure un régime totalitaire : les libertés individuelles sont niées, les oppositions muselées, et l’État exerce un contrôle absolu sur la société.

Contrairement aux dictatures traditionnelles, le fascisme ne se contente pas d’imposer l’autorité par la force. Il vise une emprise totale sur les individus, cherchant à obtenir leur adhésion et à mobiliser les masses. La propagande, l’encadrement idéologique et la manipulation des émotions collectives sont autant d’outils pour forger une unité autour du régime.

Le totalitarisme s’est manifesté principalement sous deux formes : le fascisme (et ses variantes, comme le nazisme) et le communisme. Ces deux idéologies ont marqué en profondeur l’histoire du XXe siècle.

Les racines profondes du fascisme

Il faut expliquer pourquoi le fascisme a prospéré en Europe occidentale dans la première moitié du XXe siècle, et pour cela, il faut remonter plus haut dans le temps, jusqu’à la fin du XIXe siècle.

L’Europe occidentale à la fin du XIXe siècle

À la veille de la Première Guerre mondiale, l’Europe est un continent largement dominé par le libéralisme hérité du XIXe siècle. On y observe une affirmation progressive des libertés individuelles, un essor du libéralisme économique, ainsi qu’une marche vers la démocratie représentative et vers le suffrage universel. Les masses commencent à participer activement à la vie politique, ce qui marque une transformation profonde des sociétés européennes.

Ce phénomène s’accompagne d’un processus de massification sociale. L’individu, désormais intégré dans des ensembles de plus en plus vastes et anonymes, commence à se sentir parfois noyé dans cette collectivité grandissante. L’expansion de l’enseignement et la diffusion massive de l’imprimé — notamment grâce à la presse de masse — participent à cette transformation. Ces progrès sont ambivalents : s’ils favorisent l’émancipation intellectuelle, ils contribuent également à la diffusion de stéréotypes, de discours simplifiés et parfois de pensées manichéennes.

Parallèlement, on assiste à un essor du militantisme. À cette époque, les syndicats, les partis politiques (notamment socialistes, marxistes ou révolutionnaires), ainsi que les ligues, associations et clubs se multiplient, structurant une vie politique et sociale intense.

L’industrialisation s’accélère, marquée par la croissance et la concentration des grandes entreprises. Cette transformation économique brise les cadres traditionnels de l’existence et modifie en profondeur les relations sociales.

Enfin, cette massification croissante soulève un défi majeur pour les États : intégrer les masses au sein du système politique et social existant. Cette intégration ne se fait pas de manière uniforme : elle varie selon les contextes nationaux.

En France, la notion de suffrage universel est bien implantée, même si elle ne concerne alors que les hommes. À la veille de la Première Guerre mondiale, le modèle démocratique est relativement enraciné. Depuis la chute du Second Empire en 1870, la France est une République, et ce régime n’est plus guère remis en cause.

En Allemagne, des lois sociales favorables aux travailleurs (Bismarck, Guillaume II) favorisent l’implantation de l’idée démocratique. Le suffrage universel existe, mais l’essentiel du pouvoir est détenu par une caste militaire et terrienne (la noblesse), soutenue par la bourgeoisie intellectuelle et financière. Il n’y a pas encore de véritable démocratie, c’est encore inachevé.

L’Italie souffre d’une très faible intégration des masses. Le régime est libéral, oligarchique, permettant la prédominance industrielle et bancaire du nord du pays. Contrairement à l’Allemagne, il y a une quasi absence de lois sociales, d’où d’importantes revendications révolutionnaires, hostiles au régime.

Le climat intellectuel de l’époque

Le XIXe siècle est marqué par la domination du scientisme et du positivisme, courants qui valorisent la science, la raison et le progrès comme voies exclusives de connaissance et d’émancipation. Cependant, cette prédominance ne fait pas l’unanimité. Plusieurs penseurs et mouvements s’élèvent contre cette vision purement rationaliste du monde.

Parmi eux, le philosophe Henri Bergson introduit la notion d’élan vital, qu’il oppose à la simple rationalité. Il valorise l’intuition, qu’il considère comme une forme de connaissance plus immédiate, plus profonde, et souvent négligée par le rationalisme scientifique.

De son côté, Friedrich Nietzsche critique vigoureusement la morale traditionnelle, la « morale du troupeau ». Il élabore la figure du Surhomme, concept philosophique incarnant le dépassement de soi, l’indépendance d’esprit et la volonté de puissance. Toutefois, ce concept sera par la suite détourné et interprété de manière simpliste, notamment à des fins idéologiques, perdant son sens initial.

En parallèle, les théories de Charles Darwin, formulées au milieu du XIXe siècle, connaissent un succès considérable. Toutefois, leur transposition en dehors du champ scientifique donne naissance au darwinisme social. Ce courant applique la théorie de la sélection naturelle au domaine social et politique, justifiant la lutte des individus et des nations pour la survie et la domination. Dans cette logique, seuls les plus forts mériteraient de survivre, et l’idée d’une hiérarchie entre les hommes et entre les peuples s’impose progressivement dans certains milieux intellectuels et politiques.

Enfin, on assiste à une relecture idéalisée du passé, et notamment du Moyen Âge allemand. Dans le sillage du romantisme, ce passé est recréé comme une époque harmonieuse, un âge d’or fantasmé. Ce mythe médiéval se retrouve dans la production culturelle de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, notamment dans l’œuvre du compositeur Richard Wagner, dont l’influence est considérable. Ce culte du passé et de l’irrationnel influencera profondément les courants nationalistes et pangermanistes de l’époque.

Le fascisme avant le fascisme

Avant même que le mot de « fascisme » ne soit utilisé, on voit apparaître, en Italie et en Allemagne, des idées dans lesquelles s’enracinera le fascisme proprement dit.

La France, berceau du fascisme ? Un débat historiographique

Certains historiens, notamment Zeev Sternhell, professeur à l’université hébraïque de Jérusalem dans les années 1970-1980, soutiennent que la France de la Belle Époque aurait constitué le véritable berceau idéologique du fascisme. Selon cette thèse, plusieurs courants intellectuels et politiques français, particulièrement marqués par le nationalisme, auraient préparé le terrain à l’émergence du fascisme en Europe.

Sternhell identifie dans la France de la fin du XIXe siècle une synthèse inédite entre nationalisme, antisémitisme, antimarxisme et réaction contre le rationalisme des Lumières, qui aurait influencé les formes ultérieures du fascisme italien et allemand.

Cette position demeure cependant controversée. L’historien René Rémond s’y oppose fermement, estimant que les mouvements d’extrême droite français, bien que virulents, n’ont jamais atteint le degré de radicalité ni la structuration idéologique propre au fascisme italien ou au nazisme allemand. Pour Rémond, la spécificité française réside davantage dans un nationalisme contre-révolutionnaire que dans un authentique proto-fascisme.

Il est vrai que des penseurs influents émergent alors en France, tels que Charles Maurras, théoricien du nationalisme intégral et partisan d’un ordre autoritaire, ou Maurice Barrès, qui exalte le culte du sol et des morts. Par ailleurs, Édouard Drumont, journaliste et écrivain, incarne une forme d’antisémitisme obsessionnel, largement diffusée à travers son ouvrage La France juive.

Malgré ces éléments, la majorité des historiens contemporains s’accorde à situer les racines historiques du fascisme principalement en Italie et en Allemagne, où les conditions politiques, sociales et économiques de l’entre-deux-guerres ont permis la constitution de régimes totalitaires pleinement fascistes.

Les racines idéologiques du fascisme italien

Le fascisme italien puise ses origines dans un double héritage, mêlant des éléments issus de la droite nationaliste et de l’extrême gauche révolutionnaire. Cette synthèse singulière constitue l’une des particularités du fascisme de Benito Mussolini.

Le nationalisme italien se développe dans la continuité des idéaux de l’unification nationale, mais connaît un glissement progressif vers la droite. Alors que le mouvement national italien du XIXe siècle avait des affinités avec la gauche libérale, il évolue, à l’approche du XXe siècle, vers des positions autoritaires et radicales.

Des figures intellectuelles majeures incarnent ce tournant. Enrico Corradini, par exemple, défend un nationalisme inspiré du darwinisme social : il valorise la guerre comme facteur de purification nationale, s’oppose à l’émigration — notamment vers les États-Unis — afin de conserver les forces vives au sein du pays, et exalte la puissance de l’État-nation.

Dans le même esprit, le poète Filippo Tommaso Marinetti, fondateur du futurisme, célèbre dans ses manifestes (publiés notamment dans Le Figaro) la violence, la guerre, la vitesse et le danger comme des valeurs positives. Il promeut l’image d’une nation forte, virile, débarrassée du féminisme et de l’intellectualisme, jugés décadents.

L’autre racine du fascisme se trouve à l’extrême gauche, dans le courant du syndicalisme révolutionnaire, et plus particulièrement dans l’anarcho-syndicalisme. Ce courant prône une révolution sociale violente, en opposition à un système politique dominé par des modérés libéraux. Il partage avec le nationalisme radical une même haine de la bourgeoisie, perçue comme confortable et décadente, ainsi qu’un goût prononcé pour l’action directe, voire pour la violence.

À la veille de la Première Guerre mondiale, ces deux courants — pourtant opposés sur bien des points — commencent à fusionner. Les nationalistes les plus extrêmes tentent de rallier les éléments radicaux de la gauche révolutionnaire, qu’ils considèrent comme la « partie saine » du peuple. Ce rapprochement idéologique ouvre la voie à la formation du fascisme, en associant exaltation nationale et rejet du libéralisme bourgeois.

Il convient de rappeler qu’au départ, Benito Mussolini lui-même était socialiste, issu de la fraction la plus extrême du Parti socialiste italien. Le fascisme naît donc, en partie, d’un dépassement des clivages traditionnels, mais reste initialement le fait d’une minorité radicalisée.

Les racines idéologiques du nazisme allemand

L’unification tardive de l’Allemagne en 1871 alimente un désir de puissance et un fort sentiment national. Ce contexte favorise la montée du pangermanisme, doctrine selon laquelle tous les peuples de souche germanique doivent être réunis au sein d’un même État. Ce projet impérialiste justifie une politique expansionniste et se dote d’une légitimation scientifique ou pseudo-scientifique.

Le géographe Friedrich Ratzel, fondateur de la géopolitique, introduit l’idée selon laquelle les frontières d’un État devraient coïncider avec celles de sa langue ou de son « espace vital » (Lebensraum), concept repris et amplifié par les idéologues nazis. Dans le même temps, des penseurs racistes comme Joseph Arthur de Gobineau, auteur de L’Essai sur l’inégalité des races humaines (traduit en allemand en 1898), diffusent l’idée d’une hiérarchie raciale.

Cette tradition est poursuivie par Houston Stewart Chamberlain, gendre du compositeur Richard Wagner. Dans son ouvrage Les Fondements du XIXe siècle (1899), Chamberlain développe la théorie selon laquelle les peuples germaniques formeraient une race aryenne supérieure destinée à dominer les autres. Ce livre exercera une influence décisive sur Adolf Hitler, qui s’en inspirera dans l’élaboration de son idéologie raciste.

L’antisémitisme, déjà présent dans l’Europe chrétienne médiévale, prend en Allemagne une forme moderne, politique et raciale. Il ne s’agit plus seulement d’une hostilité religieuse, mais d’une volonté d’exclure les Juifs de la nation allemande, considérés comme un corps étranger et destructeur.

Ce climat donne naissance à une série de ligues et partis nationalistes et antisémites, dès la fin du XIXe siècle. Ainsi, en 1891, la Ligue pangermaniste (Alldeutscher Verband) promeut l’exclusion des Juifs de la vie publique et de la citoyenneté. Le mouvement s’étend également à l’Autriche-Hongrie, où apparaissent des formations pangermanistes et violemment antisémites. On peut mentionner le Parti allemand des travailleurs (DAP), fondé en 1904. Le DAP, bien que minoritaire, affiche déjà un programme nationaliste, antimarxiste, antisémite et anticapitaliste. Il constitue un précédent idéologique direct du futur NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs allemands), que rejoindra Adolf Hitler après la Première Guerre mondiale.

Les trois facteurs du développement du fascisme entre les deux guerres

L’Europe du premier tiers du XXe siècle est secouée par trois événements majeurs, qui agissent comme autant de chocs traumatiques : la Première Guerre mondiale, la révolution bolchévique de 1917 et la grande crise économique amorcée en 1929. Chacun de ces bouleversements fragilise les régimes démocratiques existants et alimente les discours radicaux, nationalistes et autoritaires. Ensemble, ils créent un terrain fertile à la montée des mouvements fascistes.

Ces chocs frappent certaines catégories sociales d’une façon particulière, en particulier les classes moyennes qui vont être la clientèle de base du fascisme, où on a des adeptes militants et dirigeants du fascisme. Il y aura également une composante ouvrière et, parfois, paysanne.

L’inflation, conséquence de la guerre mondiale

La guerre a entraîné une inflation massive dans l’ensemble des pays belligérants. Les populations, et notamment les classes moyennes qui avaient épargné, voient leurs économies fondre sous l’effet de la dévaluation monétaire. Ce phénomène atteint des proportions catastrophiques en Allemagne, sous la République de Weimar, avec l’épisode d’hyperinflation de 1923. L’argent ne vaut plus rien, les économies sont ruinées, et une large partie de la population se sent abandonnée par l’État.

Cette situation provoque un profond ressentiment social, une perte de confiance dans les institutions républicaines et une radicalisation politique. Ceux qui se sentent trahis par la République ne voient plus en elle une réponse crédible aux difficultés. Cette perte de légitimité devient un terreau fertile pour les partis extrémistes, notamment les mouvements fascistes, qui promettent ordre, stabilité et redressement national.

La peur d’une « contamination bolchévique »

Au lendemain de la guerre, l’Europe est également traversée par la crainte d’une révolution de type bolchévique. L’exemple de la Russie, où la révolution de 1917 a renversé l’ordre établi, hante les élites et une partie des classes moyennes. Cette hantise est alimentée par une vague de mouvements sociaux : grèves ouvrières, troubles dans les campagnes, occupations d’usines et de terres.

En Italie, en 1919, les grandes propriétés agricoles (latifundia) sont occupées par des ouvriers agricoles. Dans les villes, des conseils d’usine, similaires aux soviets russes, se mettent en place, souvent avec des ouvriers armés postés devant les bâtiments. En Allemagne, le mouvement spartakiste tente une insurrection à Berlin dès janvier 1919, violemment réprimée. Le Parti communiste allemand (KPD) devient une force politique majeure, recueillant 6 millions de voix et 100 sièges au Reichstag en 1932.

Cette situation alimente une peur panique du communisme, notamment chez les élites économiques et les propriétaires fonciers. Ces derniers n’hésitent pas à s’allier à des milices ou groupes fascistes pour rétablir l’ordre, casser les grèves et réprimer les revendications sociales. Ainsi, le fascisme apparaît non seulement comme une réaction, mais comme une force de protection contre le « péril rouge ».

Une démocratie affaiblie, délégitimée

Enfin, ces chocs successifs affaiblissent profondément la crédibilité des démocraties libérales, pourtant sorties officiellement victorieuses du conflit. Si les empires allemand, austro-hongrois et russe se sont effondrés, leur remplacement par des républiques parlementaires — comme la République de Weimar en Allemagne ou la République d’Autriche — ne suffit pas à garantir la stabilité.

Les nouveaux régimes démocratiques souffrent de nombreuses failles : instabilité gouvernementale chronique, impuissance face aux crises économiques et sociales, difficulté à maintenir l’ordre, manque de leadership et de prestige. En Allemagne, la démocratie est née dans le contexte humiliant de la défaite militaire et du traité de Versailles. En Italie, elle est encore mal enracinée, fragile, sans tradition parlementaire solide.

Ces faiblesses alimentent un discours antiparlementaire qui se propage dans les médias, les cercles intellectuels et les milieux conservateurs. Les régimes fascistes exploitent cette critique pour se présenter comme des alternatives énergiques et efficaces, capables de restaurer la grandeur nationale et de mettre fin au chaos.

Nationalisme et culte des valeurs guerrières

Le nationalisme et l’exaltation des valeurs guerrières jouent un rôle central dans la montée des fascismes en Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Bien que le nationalisme soit un phénomène ancien, la guerre l’a radicalisé : elle en est à la fois le produit et le catalyseur. Les frustrations nées de la manière dont le conflit s’est terminé nourrissent un ressentiment profond en Italie et en Allemagne.

Italie : la « victoire mutilée » et le nationalisme offensif

L’Italie sort de la guerre dans le camp des vainqueurs, mais son insatisfaction territoriale alimente une vive frustration. Le pays n’obtient pas l’ensemble des « terres irrédentes » qu’il revendiquait : il reçoit le Trentin et le Haut-Adige, mais pas la Dalmatie ni l’est de l’Istrie. Cette déception nationale prend le nom de « victoire mutilée » et alimente un puissant courant nationaliste.

En 1919, l’épisode de l’occupation de Fiume par le poète Gabriele D’Annunzio constitue une manifestation spectaculaire de ce nationalisme exacerbé. À la tête d’un groupe de volontaires, les Arditi (anciens combattants d’élite), D’Annunzio s’empare de la ville et y établit un régime autoritaire et corporatiste, véritable prélude au fascisme. Bien que l’expérience soit de courte durée et désavouée par le gouvernement italien, elle connaît un large écho dans l’opinion publique. Elle apparaît comme une répétition générale du fascisme, révélant à la fois le désenchantement consécutif à la guerre et l’attrait pour une action politique violente et charismatique.

Allemagne : le traumatisme de la défaite

L’Allemagne, quant à elle, vit l’expérience d’une défaite humiliante, cristallisée dans le Traité de Versailles, vécu comme un « diktat ». Le pays n’a pas participé aux négociations et se voit imposer des conditions extrêmement sévères. Cette situation donne naissance au mythe du « coup de poignard dans le dos » : selon cette légende, l’armée allemande n’aurait pas été vaincue militairement, mais aurait été trahie par les civils — socialistes et républicains — qui ont demandé l’armistice. Ce récit, bien que faux, devient un puissant instrument idéologique pour délégitimer la République de Weimar et attiser le nationalisme revanchard.

Le culte des valeurs guerrières en Italie et en Allemagne

Dans les sociétés européennes, la guerre laisse des traces profondes sur le plan culturel. Si un courant pacifiste – notamment incarné par les anciens combattants français – milite pour le « plus jamais ça », la situation est bien différente en Allemagne et en Italie.

Dans ces deux pays, de nombreux anciens soldats ont du mal à se réinsérer dans la vie civile. Ils développent une nostalgie du front, de la camaraderie virile et de l’ordre militaire. Certains, comme Marinetti, figure du futurisme italien, célèbrent la guerre comme « l’hygiène du monde », glorifiant la violence et le sacrifice. Les Arditi, en Italie, sont une association de démobilisés créée en 1919, et ils ont un programme de type nationaliste.

On retrouve un peu la même chose en Allemagne. L’armée allemande est drastiquement réduite à 100 000 hommes par le traité de Versailles. Dans ce contexte, apparaissent les corps francs (Freikorps) : des groupes paramilitaires composés d’anciens soldats, souvent d’extrême droite, qui mènent des actions violentes contre les communistes, les sociaux-démocrates, et les juifs. Ils interviennent notamment pour réprimer les insurrections spartakistes en Allemagne et dans les pays baltes. Ces groupes mènent également des attentats politiques, comme l’assassinat de Walther Rathenau (ancien ministre des Affaires étrangères), en raison de sa judéité et de son rôle dans la ratification du traité de Versailles.

En parallèle, se développent légalement des associations d’anciens combattants structurées, comme le Stahlhelm (« Casque d’Acier »), qui revendique jusqu’à 500 000 membres. Ce groupe affiche un programme ultranationaliste, antiparlementaire, antisémite et monarchiste, et mène des activités paramilitaires : défilés, entraînements au tir, manifestations contre les réparations imposées par le plan Young, etc.

Les parcours fascistes : Hitler, Mussolini, et leurs partisans

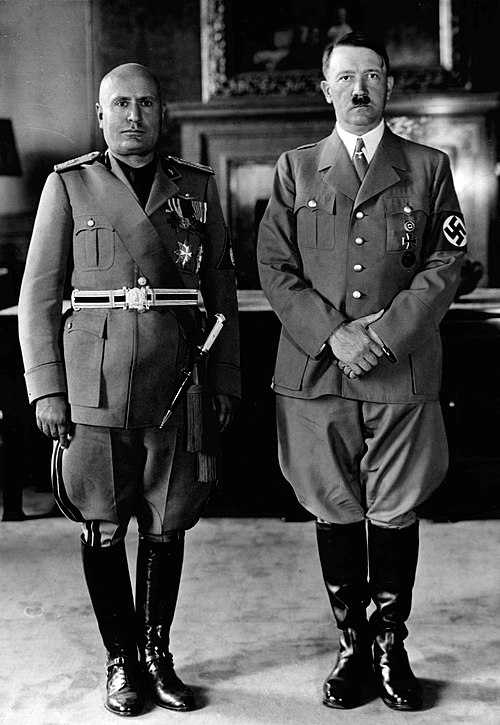

Les parcours personnels d’Adolf Hitler et Benito Mussolini sont intéressants à étudier, en ce qu’ils permettent de voir en quoi ils sont le reflet de leur génération et de leur groupe social. Leur ascension ne peut être comprise sans prendre en compte leurs origines sociales modestes, leur jeunesse marginale et, surtout, leur expérience fondatrice de la Première Guerre mondiale. Tous deux appartiennent à cette « génération de la guerre » : celle des hommes nés dans les années 1880, formés par le conflit de 1914-1918 et marqués à jamais par cette épreuve.

Leurs origines et leur jeunesse avant la guerre

(Wikipédia)

Benito Mussolini, né en 1883 en Émilie-Romagne, est issu de la petite bourgeoisie rurale. Son père, forgeron et cafetier, est un personnage fruste et politisé, tandis que sa mère, institutrice, incarne une certaine forme de culture et de rigueur. Adolf Hitler, né en 1889 à Braunau am Inn, en Autriche, est le fils d’un douanier austro-hongrois : un petit fonctionnaire stable, mais sans fortune. Ces origines modestes n’empêchent ni l’un ni l’autre d’adopter plus tard un discours populiste et volontiers prolétarien, bien qu’ils manifestent une méfiance réelle envers le prolétariat organisé et les partis ouvriers traditionnels. Leur discours populaire est donc teinté de démagogie, davantage qu’ancré dans une véritable solidarité de classe.

Les deux futurs dictateurs ont connu une jeunesse errante, marquée par l’échec ou l’instabilité. Mussolini, après des débuts comme instituteur, quitte l’Italie pour la Suisse afin d’échapper au service militaire. Il mène une existence mêlant bohème intellectuelle et engagements militants, avant de devenir professeur de français en 1909. Hitler, quant à lui, échoue aux Beaux-Arts à Vienne, où il tente en vain de s’imposer comme artiste. Il vit alors dans une grande précarité, subsistant grâce à la vente de gravures et d’aquarelles sans grand talent. Cette marginalisation alimente chez lui un ressentiment profond, qu’il traduira plus tard dans une pensée structurée autour de la haine, de la hiérarchie raciale et de la revanche.

Tous deux sont autodidactes, formés en dehors des circuits intellectuels traditionnels. Leur culture politique est forgée par des lectures choisies et interprétées de manière personnelle. De cette formation naissent des idées simples, claires et tranchées, souvent manichéennes, qui marqueront leur style de propagande.

Le parcours de Mussolini, avant la guerre, se distingue par une forte implication à l’extrême gauche. Influencé par son père, il reçoit le prénom de Benito en hommage au révolutionnaire mexicain Benito Juárez. Il adhère au Parti Socialiste Italien (PSI) et devient, en 1912, directeur du journal L’Avanti, organe officiel du parti. Il s’impose alors comme une figure montante du socialisme révolutionnaire. Doté d’un goût prononcé pour l’action directe et la confrontation, Mussolini se montre souvent mal à l’aise face à la modération réformiste du PSI. La guerre, qu’il finit par soutenir contre la ligne pacifiste du parti, provoque sa rupture avec le socialisme traditionnel et amorce son glissement idéologique vers le nationalisme, prélude au fascisme.

Le parcours d’Hitler est d’emblée marqué par le nationalisme. Dès l’enfance, il est influencé par des enseignants pangermanistes, notamment un professeur d’histoire autrichien. À Vienne, il fréquente des milieux antisémites et ultranationalistes, qui nourrissent sa vision du monde. Hitler décrit Vienne comme un « cloaque cosmopolite », dénonçant le mélange des races et l’influence juive. Sa pensée est traversée par un anticapitalisme de façade, un rejet de la bourgeoisie et une glorification du peuple allemand idéalisé. Cette synthèse de nationalisme, de racisme et de rejet du système libéral n’est pas originale, mais elle acquiert chez lui une intensité particulière, nourrie par la guerre et la défaite.

L’impact de la guerre sur les deux hommes

Dans Mein Kampf, Hitler revient à plusieurs reprises sur la guerre, qu’il décrit comme un accomplissement marquant. Avant 1914, il mène une existence précaire et marginale, sans perspective. L’entrée en guerre constitue pour lui une rupture, un moment où il trouve enfin un sens, une appartenance, un cadre. Fait significatif : bien qu’Autrichien, Hitler s’engage dans l’armée bavaroise, c’est-à-dire allemande, et non dans celle de son pays d’origine. Ce choix confirme son adhésion précoce à l’idée d’unité germanique, et son rejet de l’Empire austro-hongrois. Il participe aux combats en tant que caporal, un simple soldat du rang, et il en garde un souvenir exalté, enthousiaste.

Mussolini, quant à lui, adopte initialement une position neutraliste. Membre influent du Parti Socialiste Italien (PSI), il s’oppose à l’entrée en guerre de l’Italie en 1914, conformément à la ligne pacifiste du parti. Cependant, en octobre 1914, il opère un revirement brutal : il devient interventionniste, ce qui lui vaut son exclusion du PSI. Les raisons de ce basculement sont multiples. Il aurait, selon certains témoignages, reçu des fonds du gouvernement français afin de favoriser l’engagement de l’Italie aux côtés de l’Entente. Mais ce choix s’explique aussi par son goût de l’action et sa croyance que la guerre pourrait précipiter une révolution, une idée alors partagée par une frange de l’extrême gauche européenne. Mussolini s’engage donc volontairement dans l’armée italienne. Il combat en première ligne, atteint le grade de sergent, et est blessé au combat. Toutefois, son regard sur la guerre reste plus nuancé que celui de Hitler : s’il n’en fait pas un traumatisme, il ne la glorifie pas avec la même intensité.

Les deux hommes dans l’après-guerre

Exclu du Parti Socialiste Italien après son ralliement à l’interventionnisme, Mussolini revient à la politique dès la fin de la guerre. Le 23 mars 1919, à Milan, il fonde les Faisceaux Italiens de Combat, une organisation qui rassemble principalement des anciens combattants, frustrés, désorientés, voire radicalisés. Ce mouvement, que certains historiens comme Pierre Milza qualifient encore d’extrême-gauche à ses débuts, est néanmoins marqué par des tendances contradictoires : il mêle syndicalisme révolutionnaire, anarcho-syndicalisme, mais aussi nationalisme, anti-bolchevisme et culte de l’action violente. Cette ambiguïté idéologique reflète autant les origines politiques de Mussolini que le climat de confusion de l’époque. Toutefois, une transformation rapide s’opère. Dès 1921, le mouvement devient un parti structuré, le Parti National Fasciste (PNF), désormais clairement nationaliste, autoritaire et conservateur. Les éléments révolutionnaires sont progressivement écartés : la mue fasciste est accomplie.

Du côté allemand, Adolf Hitler peine également à trouver sa place dans l’après-guerre. Ayant nourri l’espoir d’une carrière militaire, il voit ses ambitions brisées par les clauses du Traité de Versailles, qui limite drastiquement les effectifs de la Reichswehr à 100 000 hommes. Son grade modeste de caporal ne lui laisse que peu d’illusions quant à son avenir dans l’armée. C’est par un concours de circonstances qu’il entre en politique. Chargé par l’armée de surveiller un petit groupuscule politique, le DAP (Parti des Travailleurs Allemands), fondé par un serrurier bavarois, Anton Drexler, il y découvre un terrain propice à ses idées. Très vite, il s’impose comme orateur et stratège politique. En moins de deux ans, il évince Drexler et prend la tête du mouvement, qu’il rebaptise en 1920 : NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs allemands). Il a un programme en 25 points, qui, sans surprise, est antisémite, nationaliste, anticommuniste, anticapitaliste, antidémocrate.

Dans l’entourage de ces deux hommes

Derrière ces deux hommes, il y a les militants de la première heure, des hommes issus des classes moyennes pour la plupart, pratiquement tous marqués par la guerre. Ce sont des militants précoces du fascisme et du nazisme. Ils deviendront ensuite des dirigeants, des hiérarques du régime.

Dans le parti fasciste, les dirigeants locaux sont appelés les Ras, en référence à un titre de noblesse éthiopien signifiant « chef ». Plusieurs de ces figures deviendront des acteurs majeurs du régime mussolinien :

- Italo Balbo, « ardito », ancien combattant et journaliste, est l’une des icônes de l’aviation italienne. Il tutoie le Duce en public, signe de sa proximité avec le pouvoir. Il meurt tragiquement en 1940, abattu par la DCA italienne en Libye.

- Dino Grandi, avocat de formation, plusieurs fois ministre, représente l’aile modérée du fascisme, souvent en tension avec les plus radicaux.

- Achille Starace, ancien comptable, héros de guerre, devient l’un des animateurs les plus zélés du Parti national fasciste.

- Alberto Farinacci, ex-cheminot et ancien socialiste, est connu pour sa brutalité et sa corruption. Il incarne la face la plus sombre du régime.

Le profil des premiers nazis n’est pas fondamentalement différent : anciens militaires, petits bourgeois aigris, intellectuels ratés et fonctionnaires marginaux composent les premières générations du parti. Leur engagement repose souvent sur un ressentiment profond, mêlé à un nationalisme exacerbé et à une haine du système de Weimar.

- Alfred Rosenberg, architecte d’origine balte, est l’un des principaux idéologues du régime. Antisémite virulent, il publie Le mythe du XXe siècle, livre qui influencera Hitler.

- Rudolf Hess, fils de commerçants, devient un proche de Hitler et son dauphin désigné avant de disparaître en vol en 1941.

- Hermann Goering, héros de la Première Guerre mondiale et as de l’aviation, issu d’un milieu aisé, s’impose comme un pilier du régime.

- Ernst Röhm, officier brutal et peu cultivé, incarne la tendance la plus militarisée du nazisme. Il dirige les SA (Sections d’Assaut), organisation paramilitaire violente, avant d’être éliminé en 1934 sur ordre d’Hitler.

Arrivé un peu plus tard, après 1925, Joseph Goebbels, ancien journaliste et issu du socialisme, se démarquera par son fanatisme idéologique et son talent oratoire. Goebbels deviendra le maître de la propagande nazie, illustrant la transformation du nazisme en une machine de communication de masse.

Les militants et les électeurs

En Italie, le noyau des militants fascistes est majoritairement composé de membres des classes moyennes. Dès 1921, ils représentent environ 45 % des effectifs, alors qu’ils ne constituent qu’entre 20 et 25 % de la population totale : ils sont donc nettement surreprésentés. Ce sont souvent de petits commerçants, des employés, des fonctionnaires, ou encore des représentants des professions libérales, inquiets pour leur position sociale dans un contexte d’instabilité. À leurs côtés, on trouve également des ouvriers et des ouvriers agricoles, moins présents dans l’encadrement mais très actifs sur le terrain : ils forment les squadre, les escouades de Chemises Noires, chargées de l’action violente. Quant aux cadres locaux du parti, ils viennent presque exclusivement de la petite bourgeoisie anticommuniste.

En Allemagne, la sociologie militante du nazisme montre des similitudes. Là encore, ce sont les classes moyennes qui composent l’essentiel des adhérents au NSDAP, en particulier dans les premières années. Mais au sein des SA (les Sections d’Assaut, ou chemises brunes), on remarque une forte présence de chômeurs et de prolétaires précarisés, qui trouvent dans ces groupes paramilitaires non seulement une forme d’emploi, mais aussi une reconnaissance sociale et une occasion de revanche.

Les fascismes en action, entre adaptation, invariance et radicalisation

L’accession du fascisme au pouvoir — en 1922 pour Mussolini, en 1933 pour Hitler — reconfigure la notion de fascisme, qui n’est plus seulement l’idéologie d’un parti, mais celle de l’Etat lui-même. Les fascismes en action vont osciller entre adaptation, invariance et radicalisation.

Adaptation

Mussolini ironise sur ceux qui essayent de définir la doctrine du fascisme : « Notre doctrine, c’est le fait. » Au début des années vingt, le caractère principal du fascisme est son pragmatisme, voire son opportunisme (quand le parti n’était encore qu’un mouvement). La doctrine est difficile à définir, car mouvante ; elle n’est pas la même au début et à la fin. D’où une capacité d’évolution, des adaptations constantes.

Le fascisme est capable de compromis, même s’il se présente a priori comme inflexible. En particulier, il est capable de compromis avec les classes dirigeantes. Dans les deux pays, le fascisme et le nazisme sont confrontés à des classes dirigeantes solides : le patronat, le grand capital, la magistrature, l’armée, les partis politiques au pouvoir.

En Italie

À l’origine, le programme des Faisceaux se rattache à l’extrême-gauche : assez révolutionnaire, mais déjà national. Les milieux d’affaires s’intéressent au fascisme en tant que force capable de contrecarrer le bolchevisme. Très vite, le parti obtient des subsides du patronat. En 1920-1921, les fascistes commencent à briser les grèves et à molester les grévistes : ils apparaissent ainsi comme des alliés du grand patronat.

En 1921, le mouvement devient un parti, et son programme se fait beaucoup plus conservateur. Le but est de rassurer la bourgeoisie : se montrer garant de l’ordre, de la stabilité, et capable de favoriser la prospérité. Mussolini est clairement opportuniste : il veut le pouvoir, quels que soient les détails du programme. Il cherche à émettre des signaux favorables au patronat. Il bénéficie également de complicités avec les magistrats : lorsque les squadristes passent en justice, ils sont souvent acquittés. Dans l’armée, les généraux se rallient au fascisme par antibolchevisme.

L’arrivée au pouvoir se fait en octobre 1922, lors de la Marche sur Rome. Ce n’est pas légal, mais ce n’est pas non plus un coup d’État : il s’agit d’une marche destinée à demander que le roi Victor-Emmanuel III désigne Mussolini comme chef du gouvernement — ce que le roi fera. En réalité, cette marche est une parade : l’accord était déjà négocié en coulisses. Il y a eu alliance entre les classes dirigeantes et Mussolini.

Une fois au pouvoir, Mussolini brise les syndicats, supprime tous les autres partis, maintient l’ordre social existant favorable au patronat. Il tente d’instaurer un système corporatiste, c’est-à-dire regroupant patronat et ouvriers dans une même organisation pour encourager la collaboration. Mais en réalité, ce corporatisme n’est qu’une façade. Le régime concède peu aux ouvriers, tandis qu’il permet une certaine ascension sociale des classes moyennes, par le biais d’emplois dans le parti ou dans une administration noyautée par celui-ci. Le prolétariat, en revanche, n’en tire aucun bénéfice.

En Allemagne

On observe en Allemagne le même lien entre le parti nazi et les milieux d’affaires. Certains industriels, comme Thyssen (sidérurgie) et Daimler-Benz, apportent un soutien financier au parti.

Il existe des relations étroites entre le mouvement national-socialiste et les milieux d’affaires, qui y voyaient un rempart contre le bolchevisme et la menace rouge. Cette alliance possible suscite dès les débuts du parti nazi de vifs débats. Dès 1920, la question se pose : faut-il accepter l’aide financière de certains patrons ? Hitler y est favorable pour des raisons opportunistes — il faut des subsides —, mais cela ne l’empêche pas de mépriser profondément les hommes d’affaires, le pouvoir de l’argent, ainsi que la grande bourgeoisie et l’aristocratie, accusées d’avoir trahi l’Allemagne. Drexler, quant à lui, croit réellement au socialisme du parti ; il finira évincé.

Hitler l’emporte dans ce bras de fer. Dès 1920, les « 25 points du parti » sont relativement traditionnels. Le programme n’est pas gauchiste, même s’il est anticapitaliste et hostile à la ploutocratie — il s’agit surtout de ne pas effaroucher les hommes d’affaires. Grâce aux fonds apportés par ces derniers, le parti pourra se doter d’un journal quotidien : le Völkischer Beobachter.

Le véritable ralliement des milieux d’affaires survient en 1932, dans un contexte où la peur du bolchevisme est à son comble avec la montée du KPD. La puissance des rouges inquiète fortement. Désormais, le parti nazi dispose de soutiens solides. Aux élections, il recueille 14 millions de voix, ce qui pousse le patronat à voir dans ce parti un partenaire stratégique avec lequel s’allier.

Radicalisation

Le fascisme italien comme le nazisme allemand se durcissent avec le temps. La guerre mondiale surtout va accélérer ce durcissement. C’est la partie de ce chapitre d’Histoire qui est la plus tristement connue. Les oppositions sont muselées voire physiquement menacées. Le nazisme finance la guerre par le travail forcé des Juifs, Tziganes, homosexuels, opposants politiques, enfermés dans les camps de concentration. La Solution Finale met en place leur extermination méthodique. Sur les 8 millions de Juifs qui peuplaient l’Europe, 6 millions périrent sous les coups du nazisme.

En savoir plus sur Littérature Portes Ouvertes

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Il n’est pas possible de dire qu’entre autres le fascisme est « anticapitaliste ». Il est une forme de domination la plus exacerbée du capitalisme sur une société et sa classe ouvrière, et ce, quand il n’a plus d’autres solutions (parlementarisme, bonapartisme…) pour dominer.

Léon Trotsky écrit : » Le fascisme n’est pas seulement un système de répression, de violence et de terreur policière, le fascisme est un système d’Etat particulier qui est fondé sur l’extirpation de tous les éléments de la démocratie prolétarienne dans la société bourgeoise. C’est maintenir la classe ouvrière dans une situation d’atomisation forcée ».

J’aimeAimé par 2 personnes

Si, il y a un anticapitalisme dans le discours, surtout dans les débuts (contre les élites, etc.). Ce n’est qu’ensuite que s’est fait le rapprochement avec les grandes puissances de l’argent.

J’aimeJ’aime