On a tous cette image en tête : le poète solitaire, génie incompris, le regard perdu dans le vide, persuadé que la vie est un long poème triste. Mais est-ce vraiment une condition pour écrire de la grande poésie ? Spoiler : depuis Baudelaire, on dirait bien que oui. Ou presque… Alors, souffrir pour rimer ? Petit guide (pas très joyeux) des poètes mal lunés !

Sommaire de l’article

- Baudelaire, le boss du spleen

- Verlaine, le buveur d’absinthe torturé

- Rimbaud, l’adolescent fugueur

- Mallarmé, l’intello incompris ?

- Renée Vivien, la poétesse maudite

- Antonin Artaud, l’écorché vif

- René Char, marqué par la guerre

- Marie-Claire Bancquart, au profond du corps

- Yves Charnet : l’autofiction au rasoir

- Michèle Finck, le tourment en musique

- Jean-Michel Maulpoix, le tourment bercé par le bleu

Baudelaire, le boss du spleen

C’est Baudelaire qui donne le ton. C’est lui, le pape des génies torturés. Dans Les Fleurs du Mal, il peint le mal du siècle, le spleen, une sorte d’angoisse existentielle teintée de mélancolie. Si cela a fait son succès, c’est que cela a résonné dans l’esprit de ses lecteurs. En décrivant sa souffrance personnelle, c’est celle d’une époque qui transparaît. Le grand souffle d’espoir lancé par la Révolution est retombé. La monarchie est revenue. Les lendemains qui chantent ne sont pas advenus. Les individus se perdent dans des villes immenses. Si le spleen est une souffrance personnelle, il est aussi celle d’une époque. Baudelaire a fait entrer la poésie dans la modernité.

Et, sans doute, Baudelaire en rajoute. Il ne se contente pas de décrire son angoisse existentielle, il l’esthétise. Il en fait un accessoire de dandy. Le spleen, chez Baudelaire, c’est pas juste un coup de mou un dimanche soir : c’est un blues en costume trois pièces. C’est l’ennui existentiel élevé au rang d’art. Baudelaire fait rimer dépression avec perfection — une sorte de mal-être en alexandrins, la mélancolie stylée façon haute couture poétique.

Pour en savoir plus sur Baudelaire…

Voici mes derniers articles sur Baudelaire. En cliquant sur « Charger d’autres articles », vous pourrez prolonger la liste et ainsi accéder aux articles antérieurs.

Verlaine, le buveur d’absinthe torturé

(Wikipédia)

Si Baudelaire est le prince du spleen, Verlaine en est le troubadour titubant, perdu quelque part entre une bouteille d’absinthe et un poème d’amour contrarié. Chez lui, la douleur n’est pas une posture : c’est un mode de vie. Poète hypersensible, il passe sa vie à s’auto-saboter avec une grâce toute musicale.

Son histoire d’amour toxique avec Rimbaud finit en coup de feu — littéralement — et quelques mois de prison. Ajoutez à cela une foi catholique instable, des tendances autodestructrices, une sexualité que la société rejette, et vous obtenez un cocktail émotionnel prêt à exploser à chaque vers. Sa poésie en porte les marques : tout est fluide, incertain, comme s’il écrivait dans les larmes ou la buée. Dans Romances sans paroles ou Sagesse, Verlaine transforme son chaos intime en musique douce et brisée, preuve que même les cœurs en miettes peuvent produire des merveilles — surtout s’ils battent en vers impairs.

Mais attention, Verlaine, ce n’est pas que du pathos en vers mineurs. Derrière les sanglots longs de ses violons, il y a aussi une bonne dose d’ironie, de malice, et même un humour discret — souvent teinté d’auto-dérision. Un poème comme « L’enterrement » est plein d’ironie mordante. En écrivant « Résignation », un sonnet inversé, avec les tercets qui précèdent les quatrains, Verlaine montre sa capacité à jouer avec les formes. Il s’est même prêté à l’auto-pastiche, en se parodiant lui-même. Verlaine, c’est aussi ça : un funambule triste qui se permet de ricaner en tombant.

Mes articles sur Verlaine…

Rimbaud, l’adolescent fugueur

(Wikipédia)

Rimbaud, c’est un peu l’enfant terrible de la poésie, version météorite : il entre en scène à seize ans, brûle tout, puis disparaît avant vingt-et-un. Le gars a révolutionné la poésie moderne en trois secondes. Dès ses premiers vers, il montre qu’il a tout compris à la poésie de son temps, tout en étant capable d’écrire de la poésie en latin. Avec ses amis zutistes, il sait parodier tous les poètes en vogue.

Génie précoce, possédé par une vision incandescente du langage, il veut être “voyant”, quitte à “dérégler tous les sens” — traduction : s’auto-infliger une transe existentielle à base d’ivresses, de fugues et de vers hallucinés. Dans Une saison en enfer, il raconte son propre crash spirituel avec une lucidité féroce, entre extase mystique et dégoût du monde. Il rompt avec Verlaine dans une ambiance western-poético-dramatique (pistolet compris), claque la porte de la poésie à 20 ans et part… vendre des armes en Afrique. Oui, vraiment. C’est dire si le garçon était tourmenté : il a préféré le désert au vers libre. Mais son œuvre, elle, reste un cri de lumière noire — preuve qu’on peut être torturé, fulgurant et fuyant, tout en laissant une empreinte éternelle sur les pages.

Mes articles sur Rimbaud

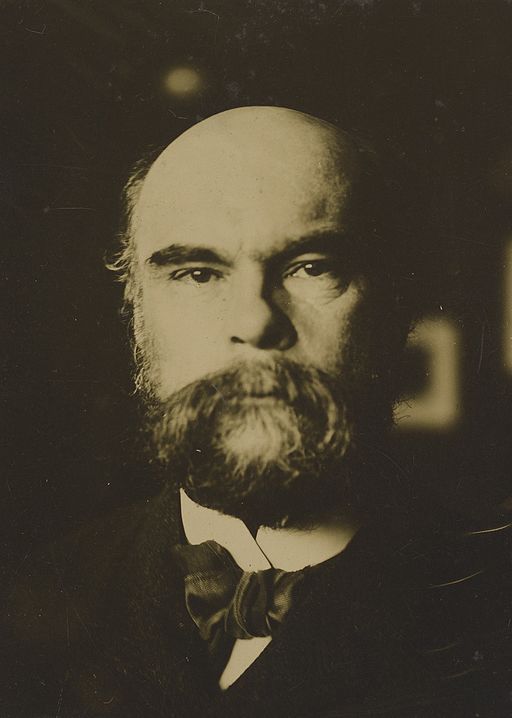

Mallarmé, l’intello incompris ?

Avec Mallarmé, c’est une autre histoire. Lui, il a sa carte d’abonnement au club des esprits torturés, mais il ne s’assoit jamais vraiment à la table — il reste debout dans un coin, en train de réfléchir à la disparition du sujet dans l’absolu du Verbe. Il n’est pas “torturé” au sens romantique ou viscéral comme Baudelaire ou Rimbaud, mais il est tourmenté intellectuellement, métaphysiquement, linguistiquement. Sa souffrance, c’est celle d’un esprit qui veut atteindre une pureté poétique impossible. Il veut tout dire, sans dire — il rêve d’un poème absolu, d’une langue parfaite, d’un silence qui parle. Et forcément, ça rend les nuits longues.

Ses poèmes sont des labyrinthes symboliques où chaque mot est une énigme — Un coup de dés jamais n’abolira le hasard n’est pas qu’un titre : c’est presque un cri existentiel d’un mec qui a passé 20 ans à déplacer des virgules ! En prime, sa vie n’a pas été simple : mort de sa fille, isolement artistique partiel, et une santé fragile. Donc oui, Mallarmé mérite clairement une place dans le palmarès, dans la catégorie “torturé cérébral”. C’est l’angoisse du sens, le vertige du langage — une douleur plus glaciale, plus abstraite, mais bien réelle.

Le Sonnet en X, c’est Mallarmé qui fait de la poésie une énigme sacrée : syntaxe chamboulée, mots rarissimes, symboles opaques — une sorte de Rubik’s cube métaphysique en alexandrins. On y trouve des cercueils, des ongles, des marbres, des reflets, et rien n’est “clair”… mais tout est chargé d’un vertige de sens. Le poème n’est pas là pour dire, mais pour faire résonner. C’est du silence sculpté dans du langage.

Et puis il y a Igitur, ce récit-poème inachevé et spectral où un personnage, seul dans une maison de famille abandonnée, tente de rejouer la mort, le temps et le hasard à coup de geste symbolique et de réflexion vertigineuse. C’est Kafka sous absinthe, métaphysique en mode théâtre de l’ombre. Tout est double, vide, écho, incertitude — à la fois glaçant et fascinant.

Renée Vivien, la poétesse maudite

(Wikipédia)

Renée Vivien, c’est un peu comme si Sappho avait réapparu à Paris, en tailleur de satin, le cœur en miettes et la plume tremblante. Poétesse symboliste, francophone mais née britannique, elle écrit une œuvre d’une beauté ciselée — toute en alexandrins soyeux et en images de lys funèbres — mais derrière l’élégance : un vertige constant. Abandons amoureux, relations passionnées et tragiques (notamment avec Natalie Barney), alcool, drogue, dépression, anorexie… Sa vie est un roman décadent, version autofiction douloureuse. Elle célèbre l’amour entre femmes dans une époque qui ne le tolère pas, et en paie le prix : rejet, solitude, rumeurs. Ses vers parlent d’absence, de deuil, de corps languissants et de roses qui saignent. Elle meurt à 32 ans, brisée par la maladie, les drogues, et ce qu’on pourrait appeler une hypersensibilité incurable. Vivien, c’est la poétesse qui transforme la douleur en velours sombre — une héroïne tragique aux armes de vers.

Antonin Artaud, l’écorché vif

(Wikipédia)

Mort en 1948 à l’âge de 51 ans, Antonin Artaud est l’écorché vif de la poésie française. Il mérite pleinement de faire partie de notre palmarès des poètes torturés. Poésie, théâtre, drogue, pèlerinages, dessin, radio : tout est moyen pour lui de dépasser la douleur. Ayant hérité la syphilis de ses parents (eh oui, ce n’est pas seulement une IST, c’est aussi une maladie qui se transmet à l’enfant in utero), il a dû se battre avec la douleur et la maladie mentale toute sa vie, avec des traitements par électricité dès l’enfance.

Avec Artaud, on ne parle plus de poète maudit, mais de poète possédé. Il n’écrit pas pour exprimer : il écrit pour survivre à l’explosion permanente qu’est sa propre existence. Interné, électrochoqué, rejeté, Artaud est une douleur vivante qui hurle contre les limites de la langue, du corps, de la pensée. Dans L’Ombilic des limbes ou Van Gogh, le suicidé de la société, il transforme son chaos mental en dynamite verbale : pas de vers élégants ici, mais des incantations, des spasmes, des lettres de feu envoyées au monde.

Pour lui, le langage est un piège — il veut en inventer un autre, plus brut, plus vrai, plus chair. Il tente même de créer un “théâtre de la cruauté”, où la parole doit faire mal, où la scène devient champ de bataille entre le réel et l’impossible. Artaud, c’est l’écriture à l’état de crise, un homme qui ne veut pas faire de l’art mais conjurer ses démons en public. Le poème, chez lui, c’est un cri qu’on n’arrive pas à éteindre.

Il y a un mal contre lequel l'opium est souverain et ce mal s'appelle l'Angoisse, dans sa forme mentale, médicale, physiologique, logique ou pharmaceutique, comme vous voudrez.

L'Angoisse qui fait les fous.

L'Angoisse qui fait les suicidés.

L'Angoisse qui fait les damnés.

L'Angoisse que la médecine ne connaît pas.

L'Angoisse que votre docteur n'entend pas.

L'Angoisse qui lèse la vie.

L'Angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie.

Antonin Artaud, L'Ombilic des Limbes

René Char, marqué par la guerre

(Wikipédia)

René Char, c’est le type qui écrit des poèmes avec de la poudre à canon dans l’encrier. Chef de réseau dans la Résistance, sous le nom de « Capitaine Alexandre », il passe de la dynamite au vers libre sans changer de ton : même intensité, même refus du compromis. Ses Feuillets d’Hypnos, ce ne sont pas des états d’âme de poète en pull, mais des éclats de pensée griffonnés entre deux planques, avec la mort au tournant et la nuit comme complice. Il ne cherche pas à “s’exprimer”, il balance des vérités comme on jette des pavés dans un monde qui vacille. Dans Fureur et mystère, sa langue est coupante, dense, traversée d’ombres. Rien de trop, tout est tendu comme une corde d’arc. Char, c’est celui qui croit que la poésie doit survivre à la guerre, mais pas en chantant les fleurs — en devenant elle-même un acte de résistance.

Mes articles sur René Char

Marie-Claire Bancquart, au profond du corps

Poétesse, critique, professeur de littérature à la Sorbonne, Marie-Claire Bancquart dissèque la vie avec la précision d’un scalpel et la tendresse d’une main fatiguée. Son œuvre fait corps avec la chair souffrante : c’est le corps malade, vieillissant, aimant, qui parle. Elle ne détourne pas le regard, elle regarde dedans. Verticale du secret, Terre énergumène : la langue tremble, mais elle tient debout. C’est une poésie de résistance douce, mais ferme. Elle ne crie pas, elle dit son attachement à la vie, parfois jusqu’au cri. Avec la mort, quartier d’orange entre les dents.

Mes articles sur Marie-Claire Bancquart

Yves Charnet : l’autofiction au rasoir

Il parle du père absent, de l’enfant mal-aimé, du corps comme champ de bataille… Cela, dans des textes extrêmement personnels, à la frontière entre poésie et autofiction. Une écriture qui se prolonge aujourd’hui sur Facebook, où il livre les premiers jets de ses textes avant de les recueillir en volume. C’est ainsi que j’ai lu, par fragments, le « Romybook » qui allait devenir Dans son regard aux lèvres rouges. Une autofiction sans fin, depuis les Proses du fils jusqu’à nos jours…

Yves Charnet n’écrit pas des poèmes, il écrit sa vie — mais version miroir fêlé. Chez lui, l’autobiographie n’est pas un genre littéraire, c’est une urgence vitale, une manière de rassembler les morceaux d’un “moi” qu’on aurait laissé tomber sur le carrelage de l’enfance. Poète du manque originel, il se spécialise dans les histoires de père absent, de figures d’amour floues, de blessures jamais refermées. Le mot « lyrique » s’applique à lui, mais avec des bandages.

Tout commence dans l’ombre d’un père inconnu, un fantôme obsédant dont il explore la trace comme un détective du manque. Ce sera Proses du fils (1993), un livre coup de poing, où l’écriture est mise à nu, sans tricher. Mais attention : ce n’est pas du pathos. C’est du lyrisme nerveux, à fleur de peau.

Son style ? Syncopé, brut tout en demeurant musical. Plusieurs fois, en le lisant sur Facebook, j’ai pensé au rythme de Marguerite Duras. Je ne sais pas s’il validerait cette comparaison, qui vaut non pas pour le fond, le contenu, mais pour un certain rythme d’écriture, une façon d’écrire. Surtout, il a une obsession : être vrai. La poésie est pour lui un exercice de sincérité radicale. Il n’hésite pas à parler de ses amours, de ses hontes, de ses fragilités, dans une tension permanente entre pudeur et confession.

Charnet ne joue pas au poète maudit. Il l’est, malgré lui, mais version contemporaine : en jean, lunettes rondes, sensible, désarmé. Un Baudelaire façon XXIe siècle, dandy également à sa façon, et rongé par le mal du temps.

Mes articles sur Yves Charnet

Michèle Finck, le tourment en musique

Nous abordons ici une poétesse dont j’aime particulièrement l’œuvre, à laquelle j’ai consacré des travaux universitaires mais aussi des articles de ce blog. Michèle Finck n’écrit pas pour se faire comprendre. Elle écrit pour survivre à ce qui ne peut pas être dit. Sa poésie, c’est une musique de chambre brisée, un quatuor pour violoncelle et gouffre intérieur. Poétesse, mais aussi universitaire — spécialiste de Bonnefoy, excusez du peu —, elle manie les mots avec des gants de chirurgienne : c’est précis, c’est profond, et ça ne laisse aucune échappatoire.

Sa poésie présente deux aspects totalement indissociables et intriqués. D’un côté, l’intellectuelle exigeante, qui écrit avec une grammaire de haut vol, des références savantes, des structures musicales millimétrées. De l’autre, une voix fragile, traversée d’angoisse, de perte, de fractures. Son grand thème, c’est l’irreprésentable : la mort d’un proche, l’absence, le corps, la folie de l’être aimé, l’incommunicable de l’amour ou de la douleur.

Elle travaille la frontière entre le sonore et le silence, entre le cri et l’écho, comme si elle cherchait l’accord secret entre l’oreille et la perte. Elle écrit en tension permanente entre la brûlure de l’intime et la rigueur d’une forme qui ne cède rien. Finck, c’est la poétesse des voix qui vacillent : celles qui s’élèvent malgré la chute. Anabase, catabase, « catanabase. ».. Son lyrisme est de combat — mais un combat feutré, intérieur, à peine chuchoté, comme une fugue de Bach qu’on écouterait en pleine tempête. Michèle Finck fait chanter la blessure, et le résultat est sublime. En résumé : si la poésie était un instrument à cordes, Michèle Finck serait l’archet tendu au bord de la rupture, jouant sur une seule corde, mais avec une intensité qui fait trembler tout le reste.

Mes articles sur Michèle Finck

Jean-Michel Maulpoix, le tourment bercé par le bleu

Né en 1952, Jean-Michel Maulpoix publie son premier recueil Locturnes, en 1978, et ne cessera dès lors de publier des livres de poésie à un rythme régulier. Il apparaît sur la scène poétique française, à la fois en tant que poète et en tant qu’universitaire, pour réintroduire un mot qui avait un peu disparu du champ des préoccupations, qui était presque devenu un gros mot, du moins un repoussoir : le lyrisme.

Car Jean-Michel Maulpoix est intimement, viscéralement lyrique. Et tout le problème est qu’il l’est dans une époque qui ne l’est absolument pas. C’est notamment grâce à lui que le lyrisme a retrouvé droit de cité, jusqu’à devenir un courant poétique important dans les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, celui du « lyrisme critique ».

Jean-Michel Maulpoix écrit une prose souple, souvent ample, où le malaise a suffisamment d’espace pour respirer. S’il mérite d’être classé parmi les « poètes torturés », c’est que l’ensemble de son œuvre est parcourue par un malaise intérieur, aisément discernable d’un recueil à l’autre, et modulé sous différentes formes. Ce malaise, je l’ai analysé dans ma thèse de doctorat sous le terme de « dissonance », pour bien montrer qu’il n’est pas seulement psychologique, mais aussi esthétique.

Pour autant, Jean-Michel Maulpoix n’est pas un écorché vif. C’est plutôt un poète qui nous apprend à vivre avec le tourment. Certains recueils, en particulier Domaine public, manifestent un état de crise personnelle. Mais, la plupart du temps, le tourment est maîtrisé, il est sublimé par le bleu du ciel et de la mer. C’est une des raisons qui m’ont poussé à écrire une thèse sur cette œuvre : le fait de ne pas en rester au cri ou au creusement du noir, mais de chercher une façon de vivre avec le tourment.

Ce n’est pas le poète du déchirement violent, non — plutôt celui de la fêlure constante, du vide aménagé avec goût. Il écrit comme on décore une solitude : en choisissant les bons mots, les bons silences, les bonnes blessures à mettre en lumière. Il y a, dans son œuvre, une tension vers l’apaisement, une basse continue qui donne du souffle au tourment, et qui permet de respirer. On peut la parcourir comme une quête de sérénité.

Mes articles de ce blog consacrés à Jean-Michel Maulpoix

*

Alors voilà. On les a convoqués un par un, nos poètes aux âmes cabossées, de Baudelaire à Maulpoix, en passant par Verlaine l’évanescent, Rimbaud le météore, Mallarmé le silencieux, Artaud l’écorché vif, Renée Vivien la passionnée en ruine, Char le résistant hanté ! J’ai tenu à inclure des voix contemporaines, puisque c’est mon domaine de spécialité : on aurait pu en citer beaucoup d’autres !

Leur point commun ? Ils n’ont pas écrit pour briller dans les salons : ils ont écrit pour ne pas sombrer tout à fait. Leur poésie est une échappée, un refuge, un champ de bataille intime. Ils ont transformé leurs failles en langage, et parfois, c’est la langue elle-même qui s’est mise à boiter avec eux.

Mais alors… faut-il absolument être torturé pour être poète ? Est-ce que l’écriture doit nécessairement passer par la douleur, la perte, la fracture ? Ou est-ce qu’on peut aussi faire de la poésie en étant à peu près bien dans ses baskets, avec un chat, une cafetière italienne et un peu de lumière sur le parquet ?

À vous de jouer : dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, dites-nous quels autres poètes (ou poétesses !) mériteraient, selon vous, d’entrer dans ce panthéon des esprits tourmentés.

En savoir plus sur Littérature Portes Ouvertes

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Baudelaire: graag toezending vfan deze teksten

mvg

Walter Vandewaetere

Molenweg 3 8870 Izegem (Vlaanderen)

J’aimeJ’aime

Henri Michaux peut-être, à cause entre autres de la mescaline !

J’aimeAimé par 1 personne

Michaux, clairement ! Il faudrait que je le lise davantage !

J’aimeJ’aime

Après nouvelle lecture de cette page, voici un écho de ce qui peut se passer dans le cerveau d’un poète qui vient juste de terminer l’écriture, presque simultanée, de ses 2 derniers poèmes !…

Poétiquement vôtre

Yves Renaud

RACINES

sonnet «italien»

Dans le silence noir des matières profondes,

Des arbres ancestraux, aux géniaux coloris

Produits par ces limons aux mystères fleuris,

Ont des racines d’or qui les animent d’ondes.

–

De mondes souverains elles se font fécondes

En sculptant les secrets de parcours aguerris,

Pour les oiseaux chanteurs aux doux charivaris,

Et de temps révolus nos présentes secondes.

–

Mais quand le genre humain ne jure que par glaives,

De l’évolution, elles en sont les sèves,

Quand leurs glas ignorés, nous dansons menuets.

–

Par leurs dons absolus elles rient des frontières,

Du cycle des saisons, elles tissent chaumières,

Et pour nous les mortels, des poèmes muets.

@@@

TEMPÊTES POÈTES

Ils courent devant moi

sculptant des calligraphies

pressentant un jouxte horizon

mais à la fois évanouies

car en fragments de questions

d’images et de visages

–

des odyssées d’ondes

à étreindre aux aubes

d’instants primitifs

de nos plumes altières

sur des feuilles immaculées

recevant des tourmentes d’écrits

–

des affûts, entre braises et promesses,

comme parchemins de nos rêves

et scrupules vigilants

sublimés par nos âmes,

comme des temps fuis

de regards et de doigts

–

des pages emperlées

de rumeurs de poèmes,

de vibrations entre doutes et volontés

signes et sillons,

mystères et muses

capitulations et extases

des racines d’où nous venons,

des dons profonds de la Terre,

de mirages de brumes

cachés dans nos mémoires aèdes,

se faisant pensées avant le soir,

pléiades après la solitude

–

nos mots rêvent de lever l’ancre

sur fond d’ultimes houles d’or

vues à travers nos orbes de cœurs

amoureux de lumières d’ombres,

avant les silences de mondes intérieurs

et de nuits d’avènements.

J’aimeAimé par 1 personne

Merci pour ces poèmes !

J’aimeJ’aime

Demangeot :

https://www.recoursaupoeme.fr/pornographie-le-cri-de-cedric-demangeot/

J’aimeAimé par 1 personne